健康経営支援サービス

健康経営向上コラム

健康経営を担う人事ご担当者様に、

役立つ情報を発信しています。

健康経営の未来

~在宅勤務の運動機会減少~

Keep Running 代表

キープランニング株式会社 代表取締役

楢木 十士郎 氏

大手旅行会社勤務、製薬会社勤務を経て、2023年より現職。

30歳から走ることに目覚め、24時間で何キロ走れるか距離を競うウルトラマラソンの4期連続日本代表、3期連続キャプテンを務める。今も世界へ挑戦し続ける。

会員制ランニングスクール「Keep Running」を運営しながら、法人対象に「健康経営」の研修・サポート事業を行う。「健康経営」に必要な「運動」「栄養」「休養」をサポートする。

新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、多くの企業で在宅勤務が急速に普及しました。

在宅勤務の増加に伴い、従業員の生活様式にも大きな変化が生じましたが最も顕著な変化の一つが、日常的な運動機会の減少といえます。

第5回目の本コラムでは、運動機会の減少に関して、企業における運動促進の施策や取り組みについてご紹介いたします。

01-現状分析

新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、多くの企業で在宅勤務が急速に普及しました。日本テレワーク協会の調査によると、2020年の緊急事態宣言以降、テレワーク実施率は大幅に上昇し、特に大企業では約7割がテレワークを導入しています。この傾向は、感染状況の改善後も継続しており、多くの企業が「ニューノーマル」としてハイブリッドワークを採用しています。

在宅勤務の増加に伴い、従業員の生活様式にも大きな変化が生じました。最も顕著な変化の一つが、日常的な運動機会の減少です。通勤や外出の機会が減ったことで、多くの人々が以前よりも身体を動かす機会が少なくなりました。

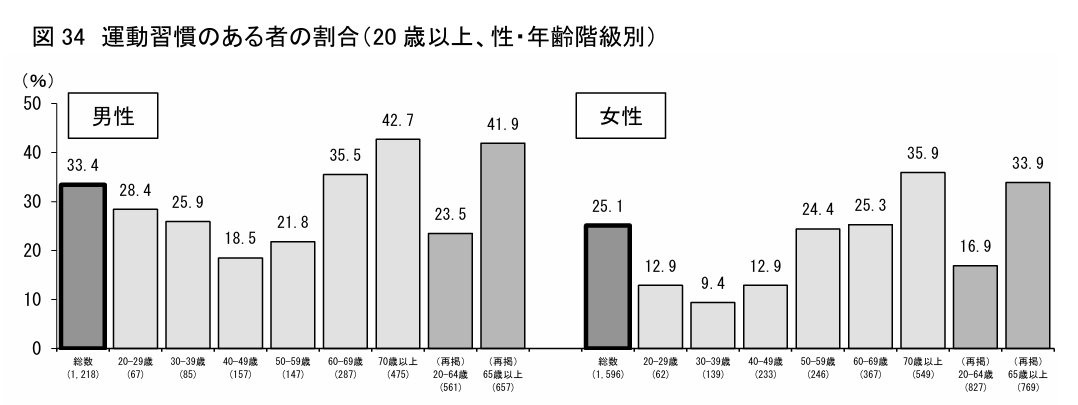

厚生労働省の「国民健康・栄養調査」によると、運動習慣のある者の割合は、2019年の20-64歳では男性23.5%、女性16.9%と働き盛り世代で低い値を示しています。これは、在宅勤務の影響も大きいのではないかと考えられます。

(厚生労働省の「国民健康・栄養調査結果の概要」運動習慣者の状況P25 図34より)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000687163.pdf

02-問題点

在宅勤務による運動機会の減少は、以下のような問題を引き起こす可能性があります。

a) 身体的健康への影響

- 筋力低下:日常的な身体活動の減少により、全身の筋力が低下する恐れがあります。

- 体重増加:運動量の減少とカロリー消費の低下により、体重増加のリスクが高まります。

- 生活習慣病のリスク上昇:運動不足は、高血圧、糖尿病、心疾患などの生活習慣病のリスクを高めます。

- 姿勢の悪化:長時間のデスクワークにより、猫背や肩こりなどの姿勢の問題が増加する可能性があります。

b) メンタルヘルスの改善

- ストレス増加:運動による気分転換の機会が減少し、ストレスが蓄積しやすくなります。

- うつ症状のリスク:運動不足は、うつ病のリスクを高めるとの研究結果もあります。

- 集中力の低下:適度な運動は脳機能を活性化させるため、運動不足は集中力や生産性の低下につながる可能性があります。

c) 組織への影響

- 生産性の低下:従業員の健康状態の悪化は、直接的に生産性の低下につながります。

- 医療費の増加:長期的には、従業員の健康悪化による医療費の増加が企業の負担となる可能性があります。

- チームワークの低下:対面でのコミュニケーション機会の減少と相まって、運動を通じた交流の機会も失われ、チームの結束力が弱まる可能性があります。

03-解決策

在宅勤務における運動機会減少の問題に対しては、以下のような解決策が考えられます。

a) 企業主導の運動促進プログラム

- オンラインフィットネスクラスの提供:ライブまたはオンデマンドで、従業員が自宅で参加できるフィットネスクラスを提供します。

- ウォーキングチャレンジの実施:部署やチーム単位で歩数を競うイベントを定期的に開催し、日常的な運動を促進します。

- 運動時間の就業時間への組み込み:1日30分程度の運動時間を就業時間内に設定し、従業員の運動を奨励します。

b) 在宅勤務環境の改善

- スタンディングデスクの導入支援:長時間の座位作業を避けるため、スタンディングデスクの購入補助を行います。

c) 健康管理アプリの活用

- 活動量計や健康管理アプリの導入:従業員の日々の活動量や健康状態を可視化し、自己管理を促進します。

- ゲーミフィケーションの導入:運動目標の達成に応じてポイントを付与するなど、楽しみながら継続できる仕組みを作ります。

d) 教育・啓発活動

- 健康セミナーの開催:運動の重要性や効果的な運動方法について、専門家によるオンラインセミナーを定期的に開催します。

- 健康情報の定期配信:運動のコツや簡単にできるエクササイズなどの情報を、社内メールやイントラネットで定期的に配信します。

e) コミュニティ形成支援

- 運動サークルの設立支援:オンラインでの運動サークル活動を奨励し、従業員同士の交流を促進します。

- SNSを活用した情報共有:社内SNSなどで運動の成果や体験を共有できる場を設け、モチベーション維持を図ります。

f) インセンティブプログラムの導入

- 運動達成度に応じた報酬:定期的な運動習慣の形成や健康目標の達成に応じて、報奨金や特別休暇などのインセンティブを付与します。

具体例

以下に、企業における在宅勤務時の運動促進の具体例を紹介します。

IT企業A社の事例A社では、在宅勤務の導入に伴い、以下の施策を実施しました。

- 毎日15時から15分間の「オンラインストレッチタイム」を設定。契約トレーナーが指導するライブセッションを行い、従業員全員が参加できる環境を整えました。

- 月間歩数チャレンジを実施。部署対抗で競い合い、個人やチームの目標設定と進捗管理を行いました。上位チームには健康関連グッズを賞品として贈呈しました。

これらをただやるだけでは、コミュニケーションの目的は果たせても、健康経営としての本来の目的が果たせません。従業員が健康になったかどうか、休職者数が減少傾向かどうか、実績拡大につながっているかどうか、などが評価され、次のアクションへ移して行く必要があります。

実際に評価していくためには、健康管理データのデータベース化が出来ていれば、評価が容易になり、継続的に実施することが可能となります。

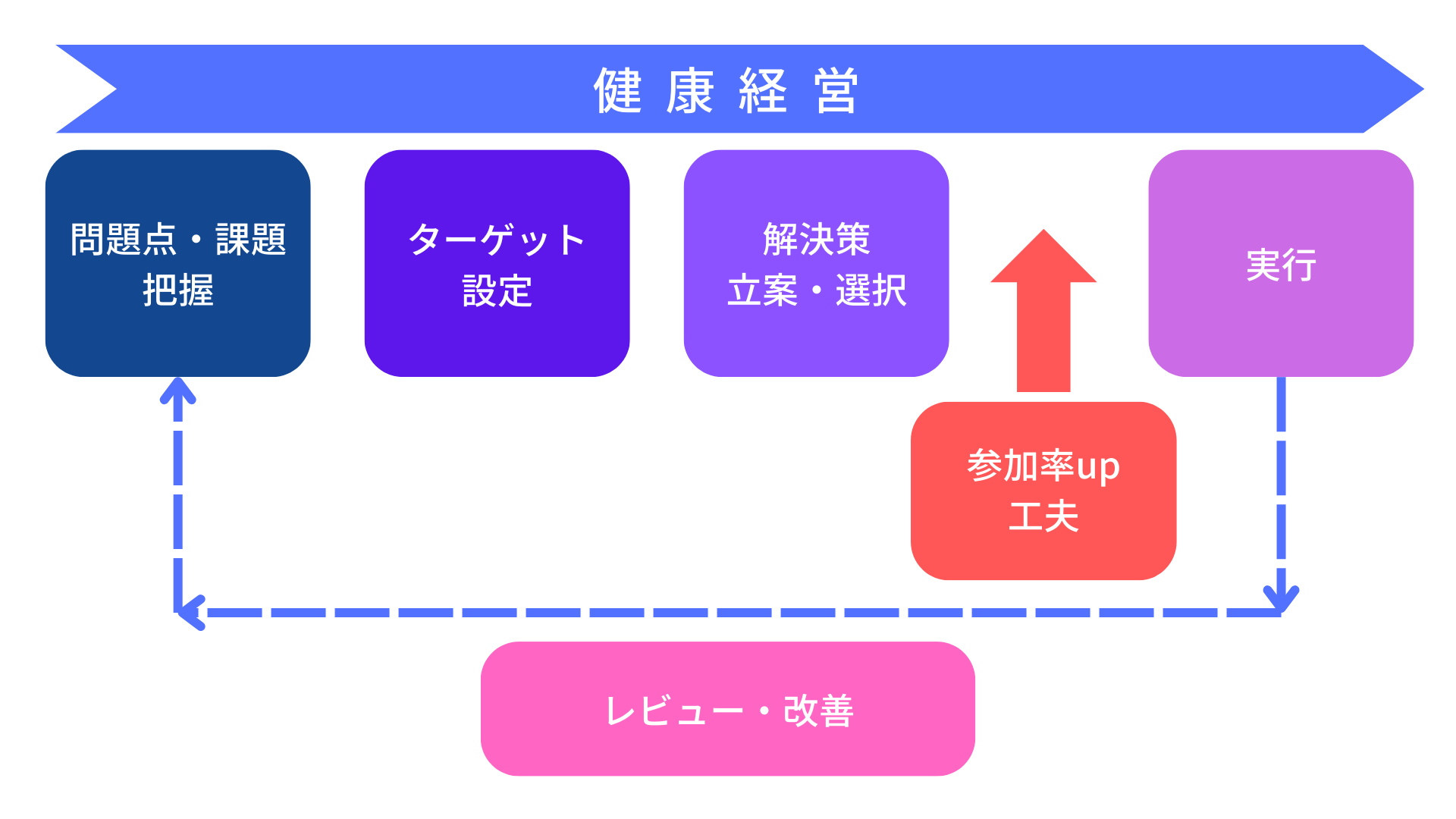

健康経営の進め方

また、これらの施策を実施する際には、以下の点に注意が必要です。

- 個人情報の保護:健康データの取り扱いには十分な配慮が必要です。

- 強制ではなく自発的参加を促す:従業員の自主性を尊重し、過度なプレッシャーにならないよう配慮します。

- 多様性への配慮:年齢、性別、身体能力、健康状態などの違いに応じて、多様なプログラムを用意します。

- 継続的な効果測定と改善:定期的に施策の効果を測定し、必要に応じて改善を行います。

これらの注意点からも、健康管理データのデータベース化は企業の健康経営促進に重要な役割を示すことが分かります。

在宅勤務における運動機会の減少は、個人の健康だけでなく、企業の生産性や医療費にも大きな影響を与える問題です。健康経営の観点から、この問題に積極的に取り組むことは、従業員の健康増進と企業価値の向上につながる重要な投資と言えるでしょう。

企業は、従業員一人ひとりの健康を大切にし、働きやすい環境を整えることで、持続可能な成長を実現することができます。在宅勤務時代における新たな健康経営の形を模索し、実践していくことが、これからの企業には求められています。

04-健康経営の未来

新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、多くの企業で在宅勤務が急速に普及しました。この変化は、従来の健康経営の概念に新たな課題をもたらしました。運動機会の減少やコミュニケーション不足など、在宅勤務特有の問題に直面する中で、健康経営の未来はどのように展開していくのでしょうか。

これからの健康経営の方向性と、推進していくためのポイントについて考察します。

a) テクノロジーの活用による健康管理の高度化

健康経営の未来において、テクノロジーの活用は不可欠です。特に在宅勤務環境下では、従業員の健康状態を直接観察することが難しいため、テクノロジーを活用した健康管理がより重要になります。

- ウェアラブル端末の活用:活動量、心拍数、睡眠の質などをリアルタイムでモニタリングし、個々の従業員の健康状態を把握します。これにより、運動不足や過度のストレスなどの早期発見が可能になります。

- AIを活用した健康リスク予測:蓄積されたデータをAIが分析することで、将来的な健康リスクを予測し、予防的なアプローチを取ることができます。

b) コミュニケーションの再構築

在宅勤務によるコミュニケーション不足は、メンタルヘルスの悪化や組織の一体感の低下につながる可能性があります。健康経営の未来では、テクノロジーを活用しつつ、人間的なつながりを大切にするコミュニケーションの再構築が重要になります。

- オンラインコミュニティの活性化:社内SNSやチャットツールを活用し、業務以外の交流の場を設けます。健康に関する情報交換や、趣味のコミュニティなどを通じて、従業員同士のつながりを維持します。

- 定期的なオンラインイベントの開催:オンライン飲み会や、バーチャルスポーツ大会など、従業員が気軽に参加できるイベントを定期的に開催し、組織の一体感を醸成します。

c) 個別化された健康プログラムの提供

健康経営の未来では、一律のプログラムではなく、個々の従業員のニーズや状況に合わせた健康プログラムの提供が重要になります。

- フレキシブルな運動時間の設定:在宅勤務のメリットを活かし、個々の従業員が最も効果的に運動できる時間帯に運動時間を設定できるようにします。

- メンタルヘルスケアの個別化:オンラインカウンセリングの提供や、AIチャットボットによる24時間対応のメンタルヘルスサポートなど、個々のニーズに応じたメンタルヘルスケアを実施します。

d) ワークライフインテグレーションの推進

在宅勤務の増加により、仕事と私生活の境界が曖昧になっています。健康経営の未来では、ワークライフバランスからさらに進化した「ワークライフインテグレーション」の考え方が重要になります。

- フレックスタイム制の拡充:個々の生活リズムや家庭の事情に合わせて、柔軟に勤務時間を設定できるようにします。

- 健康的な趣味の奨励:運動や創作活動など、健康的な趣味を持つことを奨励し、必要に応じて費用補助を行います。仕事以外の活動を通じて、心身のリフレッシュを促進します。

e) 健康経営の評価指標の進化

健康経営の未来では、その効果を適切に評価し、継続的な改善につなげることがより重要になります。

- 生産性との相関分析:健康状態と生産性の相関を詳細に分析し、健康経営施策のROI(投資対効果)を可視化します。

- 長期的な効果の追跡:従業員の健康状態や企業パフォーマンスの変化を長期的に追跡し、健康経営の真の効果を検証します。

f) 社会との連携強化

健康経営の未来では、企業単独の取り組みだけでなく、社会全体との連携がより重要になります。

- 地域コミュニティとの協働:在宅勤務の増加により、従業員と地域社会とのつながりが強まる可能性があります。地域のスポーツイベントや健康増進活動への参加を促進し、企業と地域社会の健康増進を同時に図ります。

05-結論

健康経営の未来は、テクノロジーの進化と人間性の尊重が融合した新たな働き方の実現にあります。在宅勤務の増加がもたらした課題を、むしろチャンスとして捉え、より柔軟で個別化された健康経営を推進していくことが重要です。

同時に、人間的なつながりや個々の従業員の自律性を尊重することも忘れてはいけません。テクノロジーと人間性のバランスを取りながら、従業員一人ひとりの心身の健康と、企業の持続的な成長を両立させていくことが、これからの健康経営の目指すべき方向性と言えるでしょう。

企業は、この新しい健康経営の概念を積極的に取り入れ、常に進化し続ける姿勢を持つことが求められます。そうすることで、従業員の健康と幸福度を高めつつ、企業の競争力と社会的価値を向上させる、真の意味での健康経営を実現することができるのです。